歯周病とは?

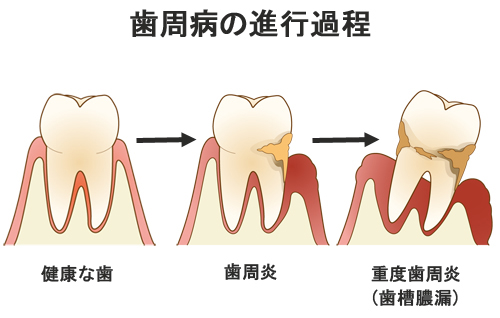

歯周病菌の感染が原因で発症する炎症性疾患のことを言い、進行具合に応じて[歯肉炎、歯周炎、重度歯周炎(歯槽膿漏)]の3段階に分けられています。

歯肉炎から中度歯周炎までの主な見た目の症状は歯茎(歯肉)の腫れやブラッシング時の出血程度であり、やっかいなことに悪化するまで痛みを感じることはありません。

したがって病気という自覚を持たないまま、重度歯周炎まで進行させ、歯を支える骨を溶かしてしまうため、残念ながら結果的に歯を失ってしまうことに成りかねない病なのです。これが歯周病がサイレントディジーズ(沈黙の病気)と言われる所以なのです。

システマHPより

システマHPより

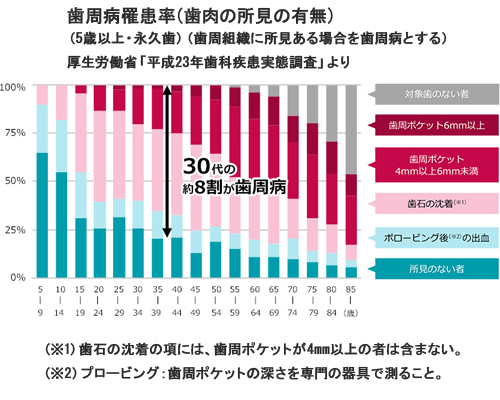

上記グラフからもわかるように歯周病の罹患率は、20歳代で約7割、30~50歳代は約8割、60歳代は約9割と言われています。

歯周病の進行過程とその特徴及び治療法

歯肉炎

炎症が歯肉内で留まっている状態です。歯間の歯肉の赤みが強くなりが丸みを帯びて膨くらんできます。ブラッシングで出血することがあります。

この状態であれば歯磨きなどでプラークコントロールを改善できれば腫れや出血も治まることが多いです。

歯周炎

歯肉炎を放置していると、次は歯周炎と呼ばれる状態に移行します。歯肉の色は赤紫色になり、歯肉炎の時よりも歯肉の腫れが酷くなります。

ブラッシング時に出血するだけでなく膿がでるようになることも。この状態になると歯間が広がり、食べ物もよく詰まるようになり、歯肉が退縮することで歯が長くなったように感じることがあります。

また、歯周ポケットと呼ばれる歯と歯肉の境目が深くなり、歯を支える土台(歯槽骨)が溶け始めます。

こうなると自力でプラークコントロールをすることが難しくなるため、歯科クリニックで治療をしてもらうことをおススメします。

重度歯周炎(歯槽膿漏)

歯周炎がさらに進行すると、以前は歯槽膿漏と呼ばれていた重度歯周炎と呼ばれる状態になります。モノを食べるだけで出血し、口臭もきつくなります。

歯槽骨もほとんど溶けてしまっていることが多く、支えを失ったその歯はもはや歯肉に支えられているだけ。歯が抜けるのも時間の問題です。

この状態になると歯を温存することが難しくなり、周りの歯を守るという意味でも抜歯という最後の手段を取らざるを得なくなります。

治療法

歯周病の治療には、まず全ての進行過程で適用される「歯周基本治療」という治療が行われます。

ここでは、歯周病の原因となる歯垢や歯石の除去、ぐらぐらする歯の咬み合わせの調整などを行います。

歯周基本治療で、歯周ポケットの改善が見られれば、その後は歯磨きなどの日々のセルフケアと定期健診で再発を防止していきます。

もし効果がなければ次は「歯周外科治療」に移ります。

これはフラップ手術とも言われ、部分麻酔をして歯肉を切り開き、物理的に歯周ポケットを浅くする手術です。この際に、歯槽骨を再生する薬剤を入れる歯槽骨再生治療が同時に行われる場合もあります。

上記いずれの治療でも効果が見込めない場合は最終手段として抜歯が検討されます。

歯周病を予防するために

これまでお話したように、歯周病はとても怖い病気です。しかしながらこの歯周病は歯の磨き残しから生じるプラーク(歯垢)が原因となる生活習慣病のひとつであり、

日頃から正しいオーラルケアを心がけることで十分に予防することができる病気でもあるんです。

最後に、歯周病を予防するための方法を紹介させて頂きます。

プラークコントロ-ル

歯周病治療においても基本治療とされるプラークコントロール、つまりは歯周病菌の数を減らすことが最も効果的な予防方法と言えます。

これには、毎日の歯磨きももちろん含まれます。よく「食後には歯を磨きましょう」と言われますが、大事なのは回数ではなくてどれだけ口腔内を清潔に保てるかということ。

適当な歯磨きを1日3回食後にやるよりも、寝る前(睡眠中が最も細菌が繁殖しやすい)に1度丁寧に歯磨きをする方が結果的に歯周病予防に繋がります。

このとき、歯ブラシだけではなく、フロスなどの補助器具も併用することでより確実にプラークを取り除くことができます。

定期的な歯科クリニックへの通院

どんなに歯をしっかりと磨いているつもりであっても、磨き残しは生じてしまうものです。ひとたび歯垢から歯石になったものは歯磨きで取り除くことが困難になるため、定期的に歯科医の診察を受け、歯のクリーニングをしてもらうことで、良い口腔環境を維持することができます。

禁煙

喫煙される方は、是非禁煙を心がけてください。たばこを吸うことで血流が阻害され、歯周病菌に侵された歯周組織の自然治癒が妨げられるため、結果的に歯周病の進行を早める恐れがあります。